在清代,由於金石學的興盛,書法界在篆書💇🏻♂️🙊、隸書上的表現特別搶眼🏊🏿🚵🏻,尤其是幾位創出全新面貌的書法家,引領了那個時代書法的風尚。福建人伊秉綬就是以隸書個性鮮明而著稱的一位。

伊秉綬畫像

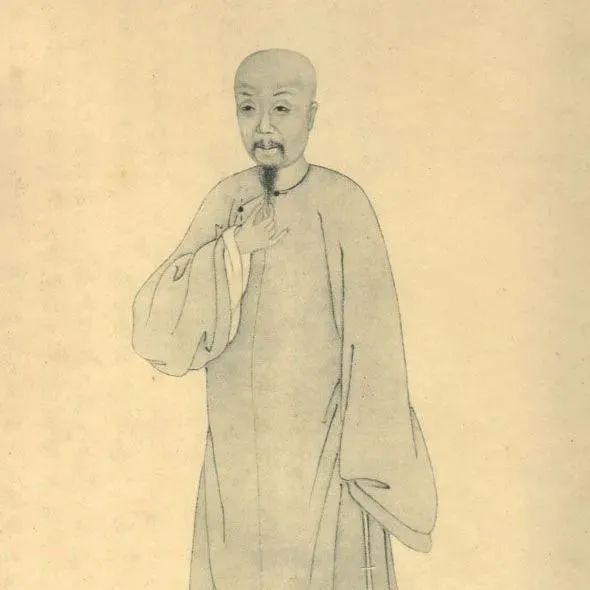

伊秉綬的隸書線條厚實,書風雄偉→,平正樸素🧙🏽,毫不做作,流淌著古風神韻。他“責任、擔當🔜、雄強、剛毅”的書法風格為世人所推崇。

伊秉綬故居(攝影 | 林秋麗)

伊秉綬高超的書法成就和正直的品行修養,與其家風熏陶息息相關🏂🏽。乾隆十九年(1754年),他出生於寧化一書香門第,從小聰穎好學🤽🏻♂️,飽讀宋儒理學。16歲那年🙋🏿,其父伊朝棟考中進士,後來官至光祿寺卿,不僅精通詩書之道,更以其廉潔自律、心系民生的高尚品質🤷♀️,成為伊秉綬心中“清官”的典範✣。

伊秉綬的書法作品

嘉慶三年(1798年),伊秉綬升刑部員外郎,奉命出任湖南鄉試副主考官時,父親為他賦詩三首,其中有一句“玉壺貯冰心🏊🏽,用汲寒泉井”👨⚕️,意思是內心應純潔如冰🛍,不斷汲取純凈的源泉🤹♀️,不受外界汙染,以此勉勵他要恪盡職守🏋🏻,不負所托。

伊秉綬常說:“人生也👼🏿,直即天地之性,無少回邪,行則正🧎➡️。”人生在世,只要心中無邪念,行為就會堂堂正正✸。他一生都在踐行這句話🩷。

伊秉綬親筆題的湖上草堂(來源 | 閩人智慧)

嘉慶十年(1805年)前後,揚州連年水災🙉,伊秉綬臨危受命🚨👖,出任揚州知府,他的果敢與仁愛,讓揚州災區重煥生機。他治理揚州雖政聲大著,但從不以功自居🙇🏻📂,甚至主動搬到平民聚居的“黃氏園”,與百姓共融🪄🧘🏽♀️,且“每食必具蔬”📘,“藉以清吾心耳”🧎♂️➡️🫛,保持著樸素節儉的本色。

嘉慶二十年(1815年)👩🏽🎤👨🎨,伊秉綬病逝於揚州後,揚州百姓將其供奉在“三賢祠”內,與歐陽修🐰、蘇軾、王士禎共享百姓愛戴,“三賢祠”因此更名為“四賢祠”。

伊氏家廟(攝影 | 王珠珠)

盡管在外任職多年🫲🏿,伊秉綬始終牽掛著他的家鄉。嘉慶十二年(1807年),其父因病離世,伊秉綬回寧化奔喪,在老家一住就是8年。期間🧜🏻♀️,他給父老鄉親留下了不少手跡🤦,也做了不少好事👵🏼。

有一年👦🏽,家鄉遭遇饑荒,他不僅捐糧救災,還勸說商家平價賣米🤴🏻,並捐義糧二百石,賑濟災民;他還提倡修築廣濟🥸、龍門二橋🦿,籌措錢銀萬兩。這些舉措無疑為家鄉帶來了巨大的改善和發展。

伊秉綬雕像(攝影 | 施福玲)

伊秉綬的一生,是書法成就與高尚品德交相輝映的一生。

他為人正大溫厚,光風霽月;為官剛直不阿,愛民如子🏌️♂️;為藝氣象宏闊👨👩👦👦,獨標高格🚺🧝🏼♀️。他俯仰無愧天地,立創百代風流,書格即人格在他身上得到了最完美的詮釋🧑🏼💼🚣🏿♂️。

來源💆🏿♂️:福建紀檢監察🤹🏻、三明市紀委監委👩❤️💋👨、寧化縣紀委監委

供稿👜:紀委辦公室